はじまりは、顕微鏡でも見えないほどのミクロな世界への好奇心。

ヴィレヌーヴ先生の研究分野は『コロイド・界面化学』、専門は熱力学である。「2つの物体が接するところには必ず界面ができます。物体の片方が空気や真空のときには『表面』という言い方をするほうが一般的ですが、表面も界面も同じことを意味しています」とヴィレヌーヴ先生。

先生によれば「界面」は、隣接する二層の間にしか存在し得ず、その厚みはわずか数nm、分子数個分ほどの極薄の領域であるにも関わらず、自然界のさまざまな現象に関係しているとのこと。先生はこの界面を、「顕微鏡では見ることができない神秘的な領域」と言い、「基礎的な研究によって、界面で起こるさまざまな現象を明らかにし、生物を理解したい」と考えている。

先生がこの分野に関心を持ったのは、高校の化学の授業で「ミセルコロイド」について習ったのがきっかけだ。「親水コロイドと疎水コロイドの話を授業で聞いた時に、共有結合のような強い結合ではなくて、比較的弱い力で分子と分子が集まって物体ができるなんておもしろいなと思ったんです」と先生。

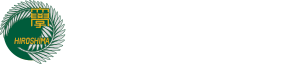

ミセルとは界面活性剤の分子の集合体のこと。水の中でできるミセルは、親水基を外側に疎水基を内側に向けて、球のような形に作られる。また、直径がおよそ1nm~1μm程度の粒子が分散した状態をコロイドと言い、牛乳や泥水などがこれにあたるが、界面活性分子は、溶液中である濃度以上になると、ミセルと呼ばれる会合コロイドを形成する。高校では石鹸を例に、「石鹸はミセルを作る」と学習するのだが、先生は、「石鹸の研究というのは、実はそんな単純なものではない」と、その延長線上の研究をおこなっているという。

石鹸は脂肪酸とソーダ灰のようなアルカリを混ぜて作られるが、アルカリとの混合比によっても、作られる会合コロイドの形がまったく違う。そこで、アルカリとしてリチウムを使ったリチウム石鹸を作成するなどして、濃度やpHを変えながら、会合コロイドの形状への影響を探っている。

こうした会合体の基本単位となるのが「二分子膜」である。これは、シャボン玉の膜のようなものだが、シャボン玉の膜が「親水基を内側、疎水基を外側にし、間に水が挟まった薄い膜」であるのに対して、水の中でできる会合体の二分子膜は、これが逆になるのだという。そして、この二分子膜は、生物の細胞の細胞膜と同じ構造であることから、生体内の膜の機能と膜構造にどのような相関があるのかを明らかにしようという研究も、界面活性剤を用いておこなわれている。

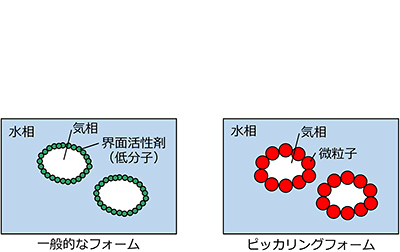

図1/ベシクル―ミセル転移

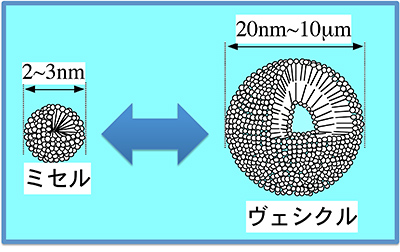

図1/ベシクル―ミセル転移 図2/表面張力測定によるベシクル―ミセル転移機構の研究

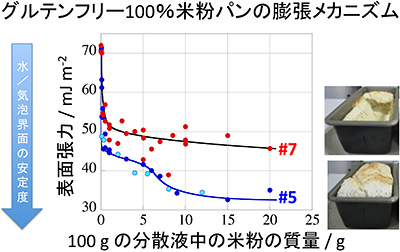

図2/表面張力測定によるベシクル―ミセル転移機構の研究

米粉パンにも生きるコロイド・界面化学。膨らみを維持する界面張力の働き。

先生の研究で最も有名なのは、「グルテンフリー100%米粉パンの製造技術の開発に関する研究」である。近年、小麦に含まれるタンパク質である「グルテン」がアレルギーの原因になることから、これを含まない米粉パンへの需要が高まっているが、市販の米粉パンの多くは、パンの膨張を助ける小麦グルテンが添加されていたり、膨らみやすくするために増粘剤を添加したり、特別な製造機器を用いるものがほとんどであった。そこで先生は、米粉を100%使っておいしいパンを作るにはどうすればよいかという研究を外部組織との共同研究でおこない、ついに、製造技術の開発に成功した。そこには、ヴィレヌーヴ先生の専門である界面の特殊な性質が利用されている。

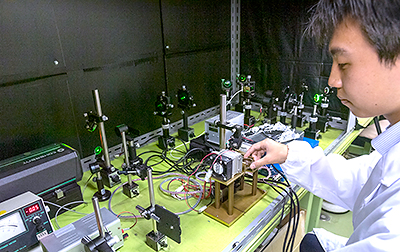

「一般的に、小麦粉のパンと同じような生地の様子にならないとパンができないという固定観念がある」と先生は指摘する。しかし、「小麦粉のパンと米粉のパンでは、パンが膨らむメカニズムが異なっているので、生地の見た感じが違いますし、焼きあがったパンの構造がまったく違うんです」と先生。小麦粉パンは発酵で生じる炭酸ガスがグルテンの網目の中に入り込んで生地を保持するのに対して、米粉パンは5μm程度のデンプンの粒子が発酵で生じる炭酸ガスのまわりに吸着することで生地の気泡を保持するのだ。

先生はまず、米粉パンが膨らむメカニズムを考えるにあたって、焼成前の米粉パンの生地を走査電子顕微鏡で撮った写真を見た。するとそこには、粒子が泡の表面に吸着することで泡を安定化する「ピッカリングフォーム」という現象が見られたという。これは、発酵ガスと液状の生地との境界、すなわち、界面をデンプン粒が安定化させるものだが、その吸着のポイントとなるのは「界面張力」。界面張力は余計なエネルギーを持つ界面の面積を少なくしようと働くが、液中に界面活性分子があると、それらが界面吸着することでエネルギーを下げ、界面を保つ。米粉パン生地では、デンプン粒が界面活性剤のように吸着することで、安定した生地になるという訳だ。

先生たちの研究グループでは、さらに詳細を明らかにするために、米粉を水に分散させて、その水の表面張力の測定をおこなった。すると、パンに適した米粉と適さない米粉では、明らかに界面張力の下がり具合が違うということが分かってきたという。「製粉の方法には米を水で湿らせて粉砕する湿式と、乾燥米をそのまま粉砕する乾式があります。出来上がった両者の米粉は、化学的には同じでも、粉の物理的な状態が違うんですね。そのことが界面張力の下げ方の違いに現れてきて、製パンに向く向かないという性質へとつながってくることが分かったんです」。このことから、原料にデンプンの損傷度が低い湿式製粉法でつくられたものを使用し、さらに、発酵や焼成の工程にも工夫を加えることで、補助材料を使わず、米粉100%で米粉パンを作ることに成功する。

図3/一般的なフォームと比較したピッカリングフォームの構造

図3/一般的なフォームと比較したピッカリングフォームの構造 図4/米粉がその分散水溶液の表面張力を十分に下げることが重要

図4/米粉がその分散水溶液の表面張力を十分に下げることが重要自ら測定することを大切にしたい。界面の動的な側面にもアプローチ。

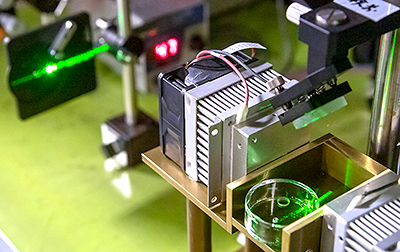

米粉パンの研究にも見られるように、先生の研究の特徴は、「界面張力を測る」ことにあるという。しかも、自作の測定装置を使うため、「おそらく市販の装置よりも、ひと桁かふた桁、精度よく測ることができる」と自負。「精度よく測ることで、見えてくるものがある」と先生は言う。

一方で、同分野の研究者の多くは、目で見る技術の発達とともに、界面張力測定をやめていく傾向にあるという。これに対して先生は、「一見、分かりやすくなっているように思えますが、界面張力というのは、過剰なエネルギー、いわゆるギブズ自由エネルギーですから、これをきちんと測定することによって、溶媒と物質の相互作用を初めて理解することができる」と考える。そのため、界面張力測定をベースに置いた研究手法を守りつつ、熱力学とは相補的な情報を与えてくれる手法、例えば顕微鏡や分光学を用いるといった工夫もおこなっているそうだ。

「最近はもうひとつ、界面の粘弾性測定も始めました」と先生。「これまでの熱力学のデータの蓄積に加えて、ダイナミックな性質を反映する粘弾性を知ることで、界面の静と動、両方の側面を見ていきたい」と語る。

そもそも界面の研究は、複数の分野をまたぐ学際的な研究分野であるため、化学や物理の枠を超えた知識等を必要とする。「私自身、大学に入ったばかりの頃は、化学なのに、線形代数のような数学や物理がどうして必要なんだろうと感じていましたが、その必要性は専門課程に進んでから実感しました。この分野に興味のある学生さんには、ぜひ幅広い視野を持って、いろいろな知識を身につけてもらいたいと思います」とエールを送る。

そして、「基礎を大切にしながら、新しいことを発見していきたい」という研究姿勢は常に変わらない。実験に何時間も費やすことが好きな実験の虫であり、仮説と異なる実験結果にも、「またひとつ新しい発見が得られた」ことを喜ぶ自分がいるという。

「生物や自然のなかには、界面に関わる現象がたくさんあって、思わぬところにその現象が関わっていたります。例えば、細胞膜をはじめ、化粧品や自動車といった身近な製品にも、その原理が応用されています。生物や自然の理解、そして、私たちの暮らしにもつながっていくこの研究にこれからも挑んでいきたいと思います」。

2020年5月18日掲載

2020年5月18日掲載