環境細菌の持つ『走化性』をコントロールして、農業や環境に役立てる。

加藤先生の所属する「細胞機能工学研究室」は生物工学、いわゆる最先端のバイオテクノロジーを専門に研究しているところである。前身は戦前に設立された広島工業専門学校の発酵学科であり、先生によれば、「たくさんアルコールを生産するような微生物を発見して、その生物機能を解明し、育て上げて活用するということをやっていた」とのこと。その流れをくんで、加藤研究室では、“微生物の優れた生物機能を発見・解明し、育て上げて、活用する”という教育・研究をおこなっている。

なかでも、加藤先生の研究の中心は、『環境細菌が持っている生物機能を活用して、持続可能な農業を確立するための研究』だ。研究の切り口はというと、“土の中の細菌が植物をどのように感じ取っているのかを明らかにすること”であるという。自然界で生物は生物相互作用により、他の生物となんらかの関わりを持って生きている。例えば、被食捕食関係,寄生,競争、細菌であれば感染など。ゆえに、前述の「感じ取り方」が分かれば、植物病原菌が植物に感染するのを防除できたり、善玉菌であれば、植物に集まるように仕向けることで、肥料をあまりやらずに植物の成長を促進することが可能になるであろう。こうした手法を確立できれば、化学肥料に頼っているいまの集約農業から脱して、なるべく肥料や農薬に依存しない持続可能な農業の確立につなげていくことができるのではないか――先生の研究目標はそのあたりに設定されている。

そのため、先生が着目している微生物の生物機能は「走化性」と呼ばれるものである。「走化性」とは、“好ましい物質には集積し、好ましくない物質からは逃避するという、合目的的な行動的応答”のこと。その研究の歴史は大変に古く、18世紀初めに、顕微鏡を発明したレーウェンフックというオランダの科学者が、「微生物が走化性を発揮する」ことを見つけている。しかし、「それが実験的に証明され始めたのは21世紀に入ってから」なのだという。「どうしてそんなにかかったのかというと、ひとつにはスピードがあります。微生物が泳ぐスピードは1秒間に0.1mm。たったこの程度しか動かないから、何の役に立つのかと思われていたんです」と加藤先生。ところが、走化性がないと生物相互作用の成立が遅れるということが実験的に証明された。さらには、「走化性の発揮には50もの遺伝子を必要とする⇒微生物はこれまで30数億年の自然選択圧を経ている⇒現在の環境細菌の過半数は走化性を発揮する」といった間接的証拠も手伝って、いまや走化性の必要性・重要性は明白なものとなっている。

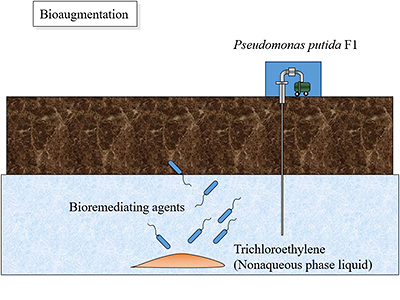

また、走化性は、農業ばかりでなく、環境浄化にも役立てられることが期待されている。「環境汚染物質を分解するような微生物を導入したときに、その微生物自体が環境汚染物質を探し出して分解してくれれば、こんなにいいことはないですよね。撒いちゃえば自分で探してそれを分解してくれるという。まぁこれは半分、マンガみたいな話ですけれども。私はマンガチックなことは結構好きなので、それが実現できたらみんな驚くだろうなということで、そうした研究をやっています」と先生は語る。

図1/微生物が自分で環境汚染物質を感知できるとしたら…

図1/微生物が自分で環境汚染物質を感知できるとしたら…レーダー搭載型環境浄化細菌 概念図

青枯病菌の植物感染と走化性の関連を調べ、いくつもの事実を発見。

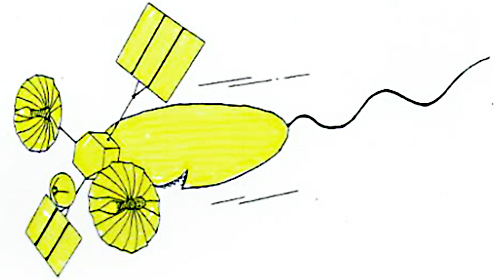

走化性研究のひとつとして先生が扱うのが、植物病原菌のなかでもいちばん問題になっている「青枯病菌」という細菌だ。この菌がトマトやじゃがいも、ナス、たばこ、バナナなどの農作物に感染すると、植物は青枯病を起こして枯れてしまうというもので、世界中で被害が起こっているという。対策として、「土壌消毒」がおこなわれるのだが、効果的な薬剤であった臭化メチルの使用がいまでは禁止されており、新たな青枯病の防除技術の確立が必要とされているという状況を前に、先生の研究グループでは、ここに、「走化性」を活用できないかと考えた。

「青枯病菌は極めて長期間、土の中に潜んでいて、ここに植物が植えられると、移動してきて、根から感染して、青枯病が発症すると考えられています。では、植物から出てくるどんな物質を感知して集まっているのか。それが分かれば、この方法論で、感染を防除する技術を開発できるかもしれないと考えました」。

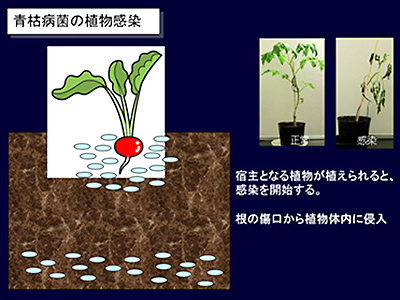

すなわち、植物から出ている誘引物質の解明である。調べてみたところ、アミノ酸と有機酸によく集まることが分かった(下掲図3)。

図2/青枯病菌の植物感染 概念図

図2/青枯病菌の植物感染 概念図

図3/種々の化学物質に対する青枯病菌Ralstonia

solanacearumの走化性応答。Y軸は走化性強度。1以上は誘引応答。1以下の場合は忌避応答。

図3/種々の化学物質に対する青枯病菌Ralstonia

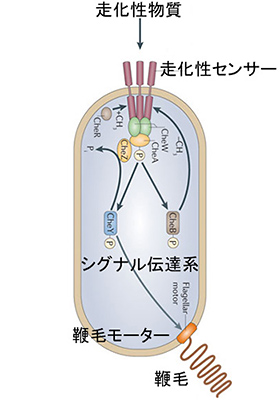

solanacearumの走化性応答。Y軸は走化性強度。1以上は誘引応答。1以下の場合は忌避応答。ここで、走化性を発揮する仕組みを紹介しておきたい。簡単に表した概念図が下掲の図4である。先生によれば、微生物の細胞を取り巻く細胞膜の部分に「走化性センサー」が存在するとのこと。「このセンサーが誘引物質を感知すると、細胞伝達系というシステムに対して、『誘引物質があるよ』というシグナルを出す訳です。そして、情報処理がおこなわれて、鞭毛(べんもう)モーターの回転方向が制御されて、結果的に、集まったり、あるいは逆に逃げたりする、ということですね」。

しかも、ひとつのバクテリアには複数のセンサーがあるとのこと。「それぞれのセンサーが何を感知しているのかというのが分かりさえすれば、このバクテリアの個性が分かる」――そう考えた先生の研究グループでは、青枯病菌のセンサーについて、その詳細を調べていった。

青枯病菌には22個の走化性センサーがあることが分かっていたが、研究を始めた当初は、そのうちの2個についてしか、何を感知しているのかが分かっていなかった。詳細を調べるにあたっては、その22個のセンサーをゲノム編集によって壊すという手法を取ったという。「22個のうちの1個のセンサーの遺伝子が壊れているものを22組作りました。加えて、22個のうち1個が壊れているものから22個全部が壊れているものまで、段階的に22組作りました。この2つのセットを使って、走化性がどう変わるかを調べていきました」。その結果、それぞれのセンサーが感知しているものを独自に解明することに成功したという。

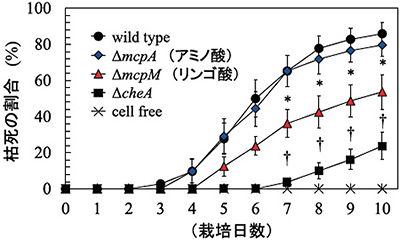

次に、植物感染に何が関わっているのかを知るための実験をおこなった。「例えば、アミノ酸のセンサーを持っていない変異株を使って、もし植物感染が低下すれば、アミノ酸に対する走化性というのが感染に関わっている、という風に結論づけることができますよね」。こうした考え方に基づいて、先生の研究グループでは、何種類も持っている変異株を使って、センサーと感染との関係を調べていった(下掲図5・6)。

その結果、世界で初めて、植物から出ているリンゴ酸を感知して、青枯病菌が集まってきて、植物感染が起こるということを実験的に証明することに成功する。

ここからさらに、応用実験も行った先生は、“リンゴ酸を1mM程度撒くと植物感染が低下する”ことも発見する。「ほとんどすべての植物はリンゴ酸を出すんです。しかも、リンゴ酸というのは、食品添加物で安全であるし、しかも安いんです。つまり、その安くて安全な食品添加物を農地に撒いてやることによって、農薬に頼らず、青枯病を防除することができるかもしれない、ということが分かってきました」と先生。これもまた、目標とする持続可能な農業の実現に向けての一歩となったのだ。

図4/走化性センサー概念図

図4/走化性センサー概念図 図5/植物感染試験

図5/植物感染試験滅菌した砂質土壌でトマトの苗を栽培し、苗から3cm離れた地点にR.solanacearumを植菌する。その後、青枯病により枯れた苗を計数し、感染能を評価する。

図5の方法でMAFF106611株とそのアミノ酸走化性変異株(ΔmcpA)、L-リンゴ酸走化性変異株(ΔmcpM)、一般走化性変異株(ΔcheA)のトマト感染能を評価した。Y軸は枯死したトマト苗の割合。X軸は栽培日数。

環境浄化に役立つ細菌の構築にも成功。SDGsにも寄与できる研究。

そしてもうひとつ。加藤先生が当初考えていたものに、上掲図1の「レーダー搭載型環境浄化細菌」がある。生物機能を活用して環境浄化をすることを「バイオレメディエーション(生物環境修復)」と呼ぶが、こうした分野でも「走化性」を生かせるのではないかと発想した先生は、その後、そのマンガのような細菌をつくりだすことに成功する。

「この研究の際に扱うことにしたのは、トリクロロエチレン(TCE)という環境汚染物質です。油を溶かす性質があるので、自動車の製造工場やドライクリーニングの工場などでよく使われていて、しかも腐りにくい。つまり、微生物に分解されにくいので、土壌にそのままたまっていく。さらには、生物の中に入ると発がん物質に変わるんです。欧米では飲み水の水源として地下水を使っていることが多いので、トリクロロエチレンによる汚染が30年ほど前から問題になりました」。

まずは、これを分解するような微生物を発見する、「スクリーニング」からスタートした。その際には、広島大学ならではのスクリーニング機材が威力を発揮したとのこと。そうして、ついに、トリクロロエチレンを分解する微生物の発見に至る。

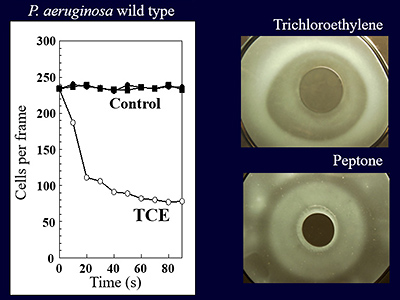

「この環境汚染物質を分解する微生物が、その物質に集まってくれれば、より効果的に環境浄化ができるんじゃないか――そう発想した我々は、トリクロロエチレンへの走化性を調べたところ、菌は逃げてしまうんです。誘引物質ではなくて、忌避物質だったという結果に、これはどうにもならないだろうとあきらめかけました」。

ところが今度は、その逃げるために必要なセンサーというのを発見し、それを持たない変異株を使った実験をおこなったところ、さらに意外な結果を得ることとなる。「このバクテリアは、逃げるためのセンサーを持ってるけれども、集まるためのセンサーも持っているということが分かったんです。毒性物質のトリクロロエチレンになぜ集まるのか。これもまた変異株を使った実験をおこなって、集まるためのセンサーを持っている遺伝子を発見しました」。

この成果が、『レーダー搭載型環境浄化細菌』の誕生へとつながる。「集まるためのセンサーを強力に発現させてやれば、高濃度のトリクロロエチレンに対しても集まることになる。この走化性センサー遺伝子を環境汚染物質を分解する菌に入れてやれば、トリクロロエチレンを探し出して分解する微生物ができあがる」という訳だ。現在、加藤研究室では、トリクロロエチレン分解活性を持つP.putida F1株およびクロロアニリン分解活性を持つP. putida T57株にそれぞれトリクロロエチレンおよびクロロアニリンの走化性センサー遺伝子を導入し、『レーダー搭載型環境浄化細菌』を構築。先生は、「こうした走化性研究によって、SDGsの17の目標のうち、12・13・15の目標達成に寄与することができるのではないか」と期待する。

このように、さまざまな研究成果をあげている加藤先生だが、研究のモチベーションとなっているのは、「ひとを驚かせたい」ということ、そして、「ときおり出くわすセレンディピティ(予想外の発見)」が挙げられる。

「微生物がホウ酸に対して強く集まるということを、300年ほどの歴史のなかで初めて見つけたのも、日頃、実験で使っていたホウ酸ガラスがきっかけでした。そんな風に、思いもかけないものを発見する機会に出合うということが、この研究の楽しみでもあります」とほほ笑んだ。

図7/バイオレメディエーションのひとつ、バイオオーグメンテーション概念図

図7/バイオレメディエーションのひとつ、バイオオーグメンテーション概念図 図8/トリクロロエチレンへの否定走化性

図8/トリクロロエチレンへの否定走化性 共同研究先であるタイ・チュラロンコン大学Alisa Vangnai研究室の皆さんとともに

共同研究先であるタイ・チュラロンコン大学Alisa Vangnai研究室の皆さんとともに

タイ・シーナカリンウィロート大学での講演での一場面

タイ・シーナカリンウィロート大学での講演での一場面

2020年4月7日掲載

2020年4月7日掲載