|

| |

|

| |

|

| |

|

|

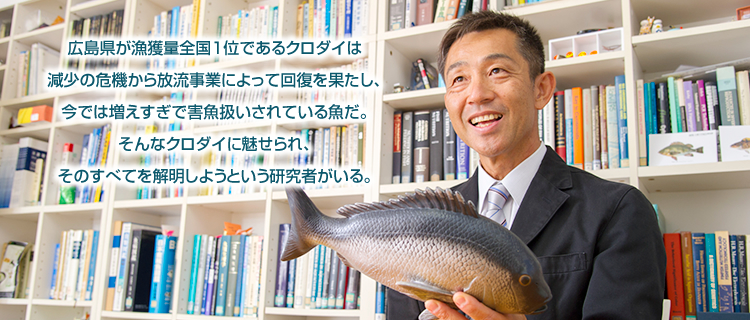

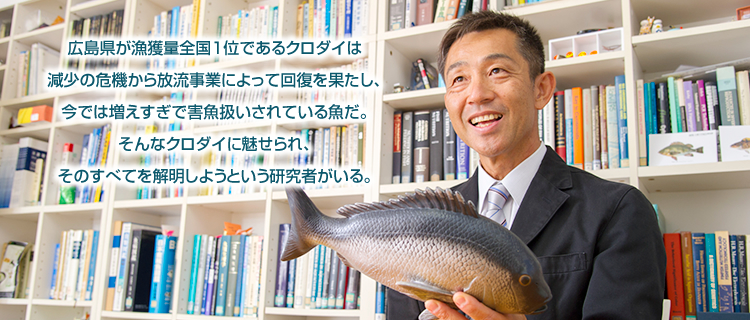

海野先生の研究の中心は、瀬戸内海に日本全体の約6割が生息するという魚、クロダイの生態の研究だ。瀬戸内ではチヌの名で知られている。

先生がこの研究の道に進んだのは、このクロダイ釣りが中学生の頃から大好きだったためという。

「クロダイ釣りは釣りのなかでも最高レベルと言われていましてね、その昔、山形県の庄内地方では、武士の鍛錬のひとつとされていたほど、釣るのが難しいんですよ。スイカで釣るとかだんごで釣るとか、難しいだけにいろんな方法があるんですが、これだけバリエーションがあるのはクロダイしかない」と海野先生。

|

|

| |

そのため、クロダイのことが分かればたくさん釣れると思って研究を始めたそうだ。しかし、「実際にはそうもいかないし、釣り好きな自分と研究者の自分というのがいるんですよね。こういう立ち位置ってすごく気持ちがいい。両方の目で見られますからね」と笑顔がこぼれる。

先生によれば、クロダイはまだまだ分からないことだらけ。しかも、これを研究対象としているのは、先生の研究室だけという。

「優良魚種の場合は研究費も取りやすいんですが、クロダイの場合はそれが難しいので、誰も手を出したがらない。だからいまは我々の独壇場なんですよ」。

しかもクロダイは有り余るほどいるため、研究材料としてはそれが最大の強みになる。これを活かし、先生の研究室では、さまざまな方法でクロダイへのアプローチを続けている。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

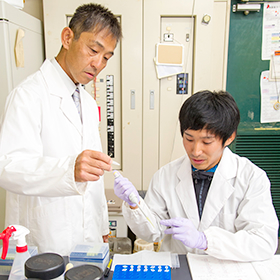

具体的な研究手法としては、サンプルを取ってきて解析をする、超音波の発信機をつけて、リアルタイムで回遊する場所を調べるなど、いろいろなテクニックを駆使して、その生態に迫ろうとしている。調べるのは、年齢や遺伝情報、食べている物、どれくらいで大人になるか、卵をいつどんなところに産むか、寿命はどれくらいかなど、さまざまだ。

「釣り好きの間で従来言われてきたことが結構間違っているのが分かりますよ。目がいいと言われていますが、目は悪いし、深いところにいるイメージですが、実際には浅いところが大好きとかね」。

これまでもこのように多くの発見があったが、「やればやるほど分からなくなる」と先生は言う。

「私が生きているうちに、できるだけの情報を得て、パズルを埋めていきたい。ライフワークとしてクロダイのすべてを解明するというのが夢ですね」とニッコリ。

|

|

| |

その一方で、先生の研究室では、漁業者によろこばれることにも取り組んでいる。クロダイが害魚とされる所以は、瀬戸内海で育つ牡蠣やアサリの稚魚を食べてしまうからなのだが、先生はこれをなんとか減らしていく方策を考えているのだ。

「例えば、牡蠣の種をまく時期は6月くらいなんですが、この時期はクロダイの産卵期でもあって食欲旺盛なんですよね。だから、牡蠣の種をまくのは、低水温でクロダイの動きが鈍る3月頃にするのがいいですよとか、大人の牡蠣のいかだの横に稚貝を下げておくとすぐにクロダイが寄ってくるから、いかだをもっと離すといいですよとか。そんな有益な情報を漁業者に提供するということもやっています」。

最近ではクロダイを地元の資源として見直していく動きも出てきており、クロダイの再生や再利用が検討されているとのこと。

「こうした動きがあるのはすごくいいことだと思いますね。そのためにできることもまた、クロダイ研究の成果からいろいろと考えていきたい」と意欲をみせる。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

先生はクロダイのほかに、アオリイカやメバル、アユなどの研究もしているが、ことクロダイにかけては、先生の右に出るものはいないほどのスペシャリストと言っていい。こうしたスタンスを目指したのは、次のような理由からだ。

「いまは研究者のスケールがすごく小さくなっていると思うんですよ。すごく研究が細分化されていて、ひとつの手法を魚種を変えてやっていくというケースが多い。ある専門だったらめちゃめちゃ詳しいという研究者はたくさんいるけど、ひとつの魚のすべてを語れる研究者というのはどんどん少なくなっていると思うんです」と海野先生。

「全部を網羅することで、すべてを見渡せるようになる。そうした知識を学生に教えることができれば、彼らにとってもハッピーなことですよね。時代に逆行しているけど、僕はそうした、数少ないタイプの研究者を目指してがんばっています」。

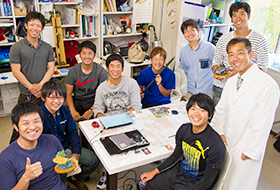

そうした先生のもとには、多くの優秀な学生たちが集まっているそうだ。

「うちの学生さんたちは、釣りとかをしてよく遊ぶんですが、実は勉強もとっても熱心で、トップクラスの成績の学生がけっこう入ってくるんですよ。まさに“よく学び、よく遊べ”というのを前面に出している研究室なので、そういう風に大学生活をエンジョイしたい人にはぜひ来て欲しいなって思います」。

「人に恵まれていて幸せです」と微笑む海野先生にとって、ここ広島大学は絶好の研究環境だ。しかも、大学卒業後は大手企業に就職したものの、釣り好きの先輩から声がかかり、研究者への道を歩み始めたという先生にとって、クロダイ研究はきっと天職であるに違いない。

「逆にクロダイに釣られてしまったとよく言うんですが、僕のように、あんまり注目されていない魚でも、ずっと見続けてるといいと思うんですよ。好きなものを見つけて全部知ってやろうという思いで取り組めば、それが研究になって世の中の役に立つことにもつながっていくと僕は思うんです」。

|

|

| |

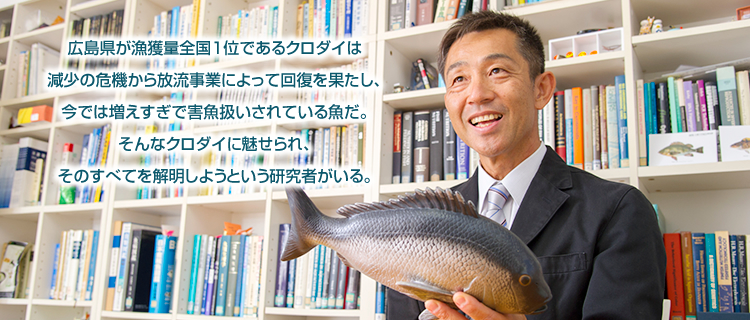

| 海野 徹也 教授 |

ウミノ テツヤ

水産増殖学研究室 教授

1991年1月1日~1999年4月30日 広島大学大学院生物圏科学研究科 助手

1999年5月1日~2006年3月31日 広島大学生物生産学部 助教授

2006年4月1日~ 広島大学大学院生物圏科学研究科 准教授

2018年4月1日~ 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授

2015年12月4日掲載

|

| |