|

| |

|

| |

|

| |

|

|

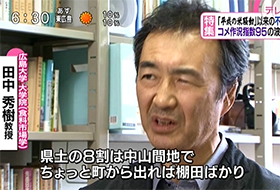

田中先生の研究者としての歩みは少し異色と言えるかもしれない。そもそもは、消費者教育への関心から北海道大学教育学部で協同組合について研究した後、生活問題研究所および(財)生協総合研究所で専任研究員として勤務。生協研究のパイオニア的存在として知られる存在であった。その後、広島大学に移って以降は農業を勉強し、農業協同組合、いわゆる「農協」へと研究対象が変わってきたという。

「いま取り組んでいるのは、広島県の農業に関する研究です。広島県はいわゆる条件不利地域で、日本農業衰退の先進地と言われているんですよ」と田中先生。広島県の農業は、他の都道府県と比べ最も高齢化が進み、農家自体も減少の一途をたどっている。しかし、そうした中でも、さまざまな動きがあり、逆に、“日本農業再生のフロントランナー”になるのではないかとの呼び声も高いそうだ。

|

|

| |

田中先生によれば、再生のカギとなっているのは『集落営農』という新しいスタイルとのこと。「正確に言えば、『農業生産法人』と呼ばれるもので、広島県は現在、この農業生産法人が200以上あり、全国一となっているんです」。

こうした変化がなぜ起こったかについて、田中先生は次のように解説する。

「農業に関わる協同組合というと農協ですが、農協は合併が進んで大規模農協に変わってきています。島根県はひとつになりますし、広島県は現在13のJAになっていますね。ヨーロッパはもっと進んでいて国境を越えた合併や株式会社化しているんです。ヨーロッパでは、農家自体が企業的になり大規模化していく中で、農協も農家にとってより利益があがるものでなければ困るということで会社化していったという経緯があります。

しかし、日本の場合は、農家は兼業農家が多く、小規模で高齢化も進んでいるという状態。しかも、日本の農協は信用事業が中心で、高齢者の農家が必要とする協同組合ではなくなってきた。そこで、あらたな協同組織が生まれてきた訳です」。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

先生によれば、日本の農家にとって「集落営農」は、農協に代わる、より身近な協同組織であるという。そこには、農家にとって実に切実な事情が絡んでいる。

「日本の農家は先祖伝来の農地を持っていて、それを人に売ることは望まない。しかし、いまのままでは農地自体を維持できない。自分たちの後に続く者もいない。こうした農家の抱える事情をうまく解決する方法のひとつが、『農業の組織化』、つまり農業生産法人の設立なんです」と田中先生。

その仕組みはこうである。

土地の所有権はそのまま農家が持ち、利用権だけを法人に預ける。すると、法人側にとっては、まとめて何十haもの農地を経営できるため、コストの節約になる。農家にとっては、田の仕事を田植えから稲刈りまでまとめて面倒をみてくれるのは非常にありがたい。

|

|

| |

このように農家にメリットのある農業生産法人の設立は大いに賛同者を増やし、特に広島県ではすごい勢いで増えていったという。

特に広島県の農家の場合、法人に任せきりの「土地持ち非農家」になるのではなく、田の水管理や畑での野菜作りなど、できる作業は自分たちでやったり、なんらかの形で運営に参加して、地域全体で農業を成り立たせていこうとしている。

「機械作業は法人のオペレーター集団が受け持ち、農家は農業への関わりをなるべく残していく。これが現在の法人のモデルになっていますね。日本農業の先進地から新しい日本の農業の展望が生まれつつあるのではないか。そうしたイメージで、この研究に取り組んでいます」。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

同じ農民でも、アメリカの場合は大規模農場であるファームを経営するファーマー、日本やヨーロッパの場合はペザントリー(小農)という違いがある。そのため、日本の農業を考える時に、ヨーロッパと比較してみると、日本のことだけを見ているとよく分からないことが、その違いから見えてくると先生は言う。

「日本は少なくとも水利共同体、つまり村が今でも維持されているんですが、ヨーロッパでは旧い村落共同体が近代において解体した。そのために、農業も個別で完結し、個別で大きくなれるので、ファーマーに近づいている農家も結構いるんです。日本はペザントリーが崩れながらもなんとか維持されているという状態。したがって農民の協同組織にも違いが生まれている」と日欧の違いを分析。さまざまな比較研究から、日本の農家の今後を考えていく。

現在、日本の農業生産法人は、農業以外のことにも意欲的に取り組み、住民をバスで送迎したり、直売所をつくったり、スーパーやガソリンスタンドを経営するなど、さまざまな形で地域に貢献している。こうした動きが新たな仕事や雇用を生み、若者を地域に増やすことにもつながっているというから、その成果には驚かされるばかりだ。

「集落営農というのは、農家という形を壊すことなく、組織化したという点で大変興味深い。そして、こうしたやり方を農家自身が見つけていくということが非常に大事だと思うんです」と田中先生。また、「農業生産法人という形態の地域ごとの多様性がおもしろい」と言われ、「今後は、こうした現状分析からさらに発展させて、農家の将来の方向性を予測し、それを農業の将来に役立ててもらえたら大変うれしい」と微笑む。

広島大学のある東広島市には、広島県内で最も大きな農業生産法人があり、それを立ち上げたのは、この研究室で修士号を取った広島県の農業改良普及員OBである。また、東広島では、「ファームサポート東広島」をはじめとして、法人間の連合体をつくる動きが盛んだ。これは、いくつかの法人が出資してさらに新しい法人をつくり、そこに農作業用の機械を集中させて、さらなる効率化を実現させようというもの。機械は各法人が順番に使用する。

「身近でこうした事例に触れることができるのは大変ありがたいこと。実際に現状を調べてみると、参加しているみなさんが意欲的にいろいろと考えているのがよく分かります。実際の活動を詳しく見ていきながら、『農業の組織化』について、さらに研究を進めていきたい」。

|

|

| |

| 田中 秀樹 教授 |

タナカ ヒデキ

食料市場学研究室 教授

1988年4月1日~1989年9月30日 生活問題研究所 専任研究員

1989年10月1日~1990年3月31日 (財)生協総合研究所 専任研究員

1990年4月1日~1992年10月15日 広島大学生物生産学部 助手

1992年10月16日~2000年3月31日 広島大学生物生産学部 助教授

1995年4月1日~1996年3月31日 Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden) 客員研究員

2000年4月1日~ 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授

2015年3月2日掲載

|

| |