|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

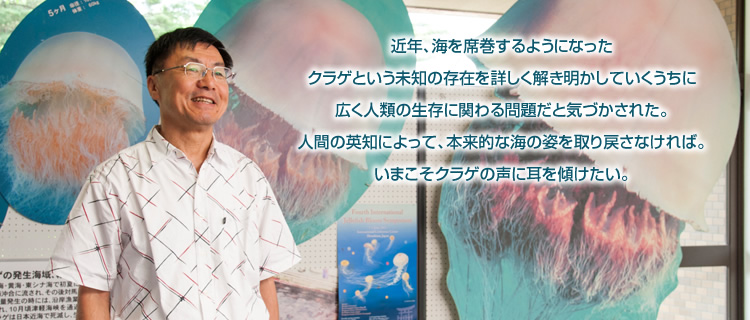

| 上 真一 教授 | ||||||

|

ウエ シンイチ 国立大学法人 広島大学 海洋生態系評価論研究室 教授

1973年 広島大学水畜産学部水産学科卒業 2012年8月30日掲載 |

||||||

| 脚注

|

||||||

| 1. | 「海洋立国推進功労者表彰」(首相官邸ホームページ) |

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

|

||||||

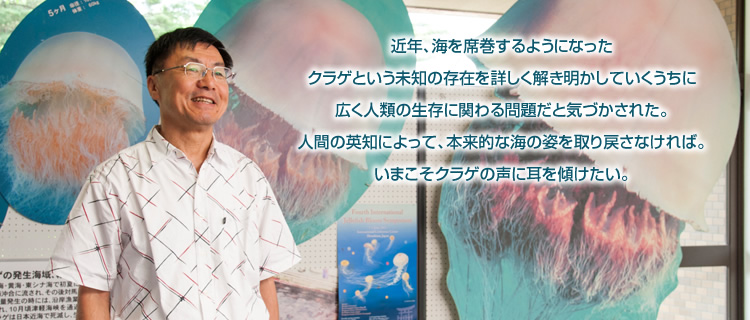

| 上 真一 教授 | ||||||

|

ウエ シンイチ 国立大学法人 広島大学 海洋生態系評価論研究室 教授

1973年 広島大学水畜産学部水産学科卒業 2012年8月30日掲載 |

||||||

| 脚注

|

||||||

| 1. | 「海洋立国推進功労者表彰」(首相官邸ホームページ) |