|

| |

|

| |

|

| |

|

|

長澤先生は魚の寄生虫を研究している。魚を獲っては解剖し、表皮や内臓などにいる寄生虫を取り出して、それを細かく調べていくという。

「例えば、魚の胃を開いて調べても、1~2時間前に食べたものしか分かりませんが、胃の中にいる寄生虫を調べると、魚が過去1年間に食べたものが分かる。その他にも、その魚がどこで生まれ、どこで育ち、どこをどのように移動していったかというようなことも分かるんです」と長澤先生。

つまり、寄生虫は生物指標になる存在であり、ここに寄生虫の有用性があると先生は言う。

先生が所属する水産増殖学研究室では、水産資源の増大を目的として、資源管理を正しく行うために、さまざまな研究を行っている。 |

|

| |

寄生虫の研究もその一環であり、中心となる研究対象は、放流して育てるサケや絶滅が危惧されるニホンウナギの寄生虫だ。

「特にニホンウナギは生態がよく分かっていません。そこで、寄生虫を調べれば、どんな環境がウナギの生息に必要なのかが分かる。どういう環境をつくれば減っているニホンウナギの生き残りを高めることができるのかが分かるんです。研究を重ねて、そうした生物資源を増やしていくところまで行き着きたいですね」。

このように、魚と寄生虫の関わり合いを解明することは、水産上とても重要だ。しかし、先生によれば、魚の寄生虫学者というのはほとんどいないのだそう。「国立大学では、東京大学とここ、広島大学くらいしかいないですね」。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

研究者が少ないために、ほとんど何も分かっていない「水族寄生虫学」という学問分野。そんな中でも、日本は研究が進んでおり、世界のトップクラスの実力があるという。

先生は、「この研究が楽しくてどうしようもない」と笑う。

「普通の生物学者はひとつの生物について研究しますが、私たちの研究だと、『寄生虫』に加えて、寄生虫が付いている『宿主』、そして、寄生虫の幼虫が『一時的に宿る宿主』についても調べます。

つまり、実は3つの生物を研究している訳です。その上に、それぞれがどんなところに住んでいたかという『環境』についても理解しないといけない。つまり、“自然界を俯瞰している”ということなんです。

|

|

| |

加えて、寄生虫の付いた魚が鳥やクジラに食べられるということも起こるので、鳥のことも、クジラのことも知らないといけません。いわば、“自然界の生物のいろんなグループを学んでいく”というのがこの研究。生物好きにはこんな興味深いテーマはありません」。

また、寄生虫研究にはもうひとつの側面があるそうだ。

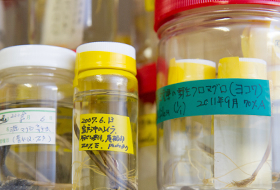

「日本には約4200種の魚がいるんですが、そのうち、寄生虫について分かっているのは400~500種ほど。これまでに10分の1の魚しか寄生虫を調べていないんです。貝やイカ・タコの仲間は日本に6000種、ウニやヒトデは2000種…。

ですから、水族の寄生虫を明らかにしようと思ったら、何万種という生物を獲ってきて解剖して、寄生虫を採って調べて、名前を付けるという作業を延々とやらないといけない」。実はこうした研究は、増殖に役立つだけでなく、「分類」という大切な仕事にもつながっているという。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

「分類」するためには、形態や構造を詳細に調べる必要があり、正確なスケッチを添えて学名を付けて登録を行うと言い、実際は実に大変そうに思えるが、長澤先生曰く、「私自身は死ぬまでこの研究を続けていきます。対象が膨大ですから、死んではいられないくらいです」と顔をほころばせ、自身の研究人生を「大変幸せ」と振り返る。

魚の寄生虫は、ほとんどが学界で知られておらず、その発見は「生物の多様性研究を明らかにする重要な仕事」とも。

また、同研究室では、学生たちも先生と同様に、自ら魚を獲るところから研究を始めるそうだ。「だから、釣りがうまくないといけないし、漁師さんと会話をすることも必要。机の上だけでできる学問ではないんです」。

生物好きで好奇心旺盛な人がはまるとこの上ないおもしろさだが、研究者はあれもこれもこなせるオールラウンドプレーヤーでなければ務まらない。しかも、自分で一つひとつ経験しながら身に付けていくことが求められ、先生は手ほどきしない主義なのだとか。

「広大の学生たちはしっかりと育ってくれていて、将来を託せる学生が少なからずいます。いずれは世界に羽ばたいてくれるでしょう。学生の成長を見ることができ、まさに先生冥利に付きます」とにっこり。さらに優秀な後継者が続いてくれることに期待しているという。

|

|

| |

| 長澤 和也 教授 |

ナガサワ カズヤ

国立大学法人 広島大学大学院生物圏科学研究科 水産増殖学研究室 教授

2005年9月1日~ 広島大学 教授

2014年3月12日掲載

|

| |