|

| |

|

| |

|

| |

|

|

2013年、加藤先生は世界初となる研究成果を発表した。それが、「アルコールのJカーブ効果の動物実験による実証」である。

「少量のアルコール摂取が死亡率を低下させるということは1981年に英国の研究者によって報告されています。その後、多くの疫学的調査でもその効果が立証されていましたが、動物実験による証明はこれまでありませんでした。少量のアルコール摂取に関する研究自体がその報告からおよそ30年間、ほとんど行われてこなかったんです」と加藤先生。

それを知ったのは、研究室の隣にある独立行政法人・酒類総合研究所の所員とのなにげない会話からだったという。これをきっかけに、先生自身は長く関心を寄せていた、少量のアルコール摂取が人体に及ぼす影響について再び着目するようになる。

|

|

| |

アルコールの及ぼす悪影響については、これまでにも多くの研究がされてきた。動物実験で急性毒性が見られるのは飲み水に約30%以上のアルコールで、毒性のメカニズム、あるいは、アルコールが栄養素の代謝に及ぼす影響といった観点での研究は現在も盛んに行われているという。

「私自身、若いときから少量のアルコール摂取について関心がありましたから、この分野については疫学的調査程度しかないと聞いて、動物を使った実験的研究をやってみようと思った訳です」。

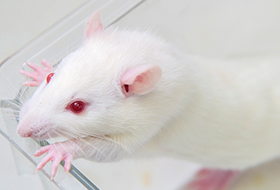

こうして加藤先生は、1981年当時はUカーブと言われ、現在ではJカーブと呼ばれる、アルコール摂取効果の実証に向けて、マウスやラットを使った動物実験に挑むこととなった。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

研究の詳細は次のようなものだ。

まず、老化促進モデルマウスに対して、1%のエタノール水と2%のエタノール水、普通の水の3種類を自由摂取させ、22週間飼育した。その結果、1%を与えたマウスでは老化の進行が遅くなり、2%では1%よりも老化の進行が早いことが分かった。

「老化促進モデルマウスにはいろいろ系統があって、最初は一般的な老化を示すSAMAP1を使いました。それから、SAMP8という、学習や記憶障害といった脳の老化が激しいマウスにも行ったところ、脳疾患関係も1%で抑制効果が見られることが分かりました」。

さらに、高脂肪食摂取ラットにも同様の実験を行ったところ、やはり1%のグループで、肝機能の改善効果が見られた。 |

|

| |

こうした研究結果が発表されると、国内外で大いに話題となった。

「1%でやろうという発想がこれまではなかったんですね。そこが成功への分岐点だったと思います」と加藤先生。この1%をヒトに換算すると、ちょうど250~500mlの缶ビール1本に相当し、疫学的調査による「適量」とも一致するという。

「この研究によって、アルコールの研究分野が根底からひっくり返ったんです。完璧なイノベーションです。学問体系が変わってしまって、新しい研究分野が登場した訳です。動物実験によって確認されたことが大きかったんだと思いますね」。

今後は詳しいメカニズムを調べるとともに、ガンや痴呆症、糖尿病などに対するアルコール効果の実験を行っていくという。 |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

研究者としての今後の目標としては、「自分がエキサイトする研究をやりたい」とのこと。「研究者なら誰でもそうだと思うんですが、研究分野にとらわれない自由な発想の研究をやりたいという欲求があるんです。自由に発想して、エキサイトして、最後に大きな感動があるような研究。それが若いころからの夢ですね」と加藤先生。

研究を続けていくということは、競争が激しい分、精神的にもたいへんしんどいのだという。そこで、しばしそこを離れたところに、今回の研究のような「何か」が見つかると先生は言う。

「私の場合も、それは突然登場しましたからね。遊び心もあって、社会に直結していて、みんなが喜んでくれる。社会や地元に貢献できればハッピーですし、学生たちもエキサイトして教育的にもプラスになる。そんな研究をまだまだめざしていきたい」。

ライフワークとなる研究とは別に、夢を実現できるのは、誰にでも可能なことではないかもしれない。「そのためにも、出会いが大切」と語る加藤先生は、これからを担う学生たちの夢の実現も願っている。

|

|

| |

| 加藤 範久 教授 |

カトウ ノリヒサ

分子栄養学研究室 教授

1981年1月1日~2001年3月31日 広島大学大学院生物圏科学研究科 助教授

2001年4月1日~ 広島大学大学院生物圏科学研究科 教授

2014年1月24日掲載

|

| |