|

| |

|

| |

|

| |

|

|

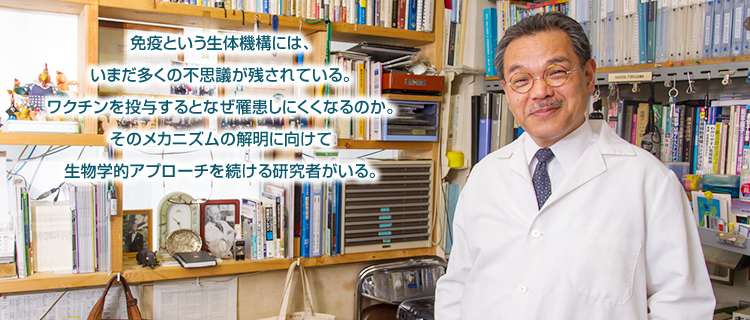

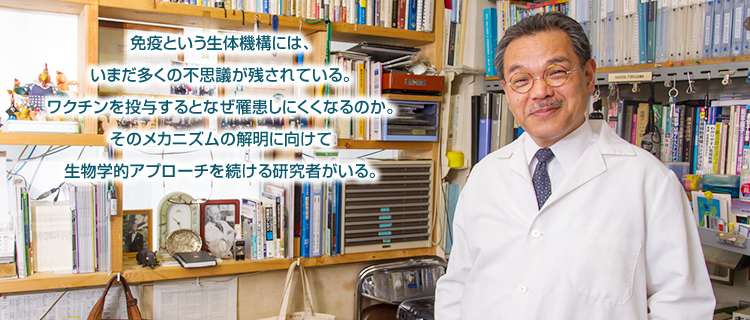

古澤先生の専門分野は「免疫学」。研究テーマは、生き物の免疫システムを解明することだ。しかし、ヒトや哺乳類を用いた研究だけでは生き物の防御機構の研究にブレイクスルーを見出せないので、哺乳類以外のニワトリを使って、免疫の記憶機構についての研究を始めたという。

「そもそも『免疫』というのは、“疫を免れる”ということ。ウイルスなどの病気の原因となる抗原が体内に侵入すると抗体ができ、次に抗原が侵入してきても病気にはかからないという記憶現象が有名です。しかし、こうした抗原抗体反応というのは免疫システムのほんの一部でしかありません」と古澤先生。

免疫システムには、先天的に持って生まれた「自然免疫機構」と、後天的に得られる「獲得免疫機構」の2つがあり、前述の抗原抗体反応は後者に含まれる。両者は共に攻撃と抑制のバランスが重要なのだが、これらのシステムのバランスが崩れると、自己免疫疾患やアレルギーなどになってしまうのだ。

|

|

| |

大学の卒論で免疫学に関する1冊の本と出会って以降、この免疫システムに興味を持った古澤先生は、その研究の道を歩むこととなった。1冊の本との出会いが先生の人生を決めたのだ。

「免疫学の研究者はほとんど医学領域に属していて、哺乳類を用いた研究が主です。そうした中、私の研究室では、他の動物で研究することによって、生き物の免疫の記憶機構に迫ろうとしています。それは同時に、畜産・水産動物の抗病性を高めることになり、これが社会貢献につながっていきます。広島大学に来てからは、ニワトリや魚を中心とした研究を行い、その成果は、大学発ベンチャーによって世の中に役立てられているんですよ」と先生は語る。

|

|

|

|

| |

|

| |

|

|

先生の研究室ではこれまでに、免疫記憶システムのメカニズムの一端を解明したり、有用な抗体の作成に成功するなど、大変多くの業績をあげている。なかでも応用研究面で特徴的なのが、ニワトリモノクローナル抗体の作成技術開発だ。

モノクローナル抗体は、検査試薬だけでなく、治療薬としても大変有用性が高いものだが、現在、哺乳類ではマウス型のモノクローナル抗体しかなく、ニワトリ型のモノクローナル抗体を作成する技術を持っているのは、世界でも本研究室だけと言って良い。

しかも、実験に使うニワトリそのものも同研究室しか持っていないというから驚きだ。 |

|

| |

「私のところでは、スイスのバーゼル免疫学研究所から供与を受けた、遺伝子がはっきりしている特別なニワトリを使っています。こうしたニワトリを維持管理しているのは、日本ではここだけであり、ニワトリモノクローナル抗体の作成技術も、当研究室が世界に先駆けて開発に成功したものです」。

さらに先生によれば、少し前まではニワトリのワクチンがどうして効くのかというメカニズムはよく分かっていなかったが、これまでの先生達の研究で、ニワトリの免疫の記憶機構の中心となるところは、『胚中心』という構造の中で起こっていることを明らかにし、現在では哺乳類でも詳しいことがかなり分かってきたという。

では、魚ではどうなのかということで、先生は現在、魚の免疫記憶機構の解明にも取り組んでいる。

「おもしろいことに、魚には『胚中心』がないんです。でも、ワクチンを投与すれば効く。そのメカニズムの不思議をぜひとも解き明かしたいですね」。 |

|

|

|

| |

|

| |

|

|

|

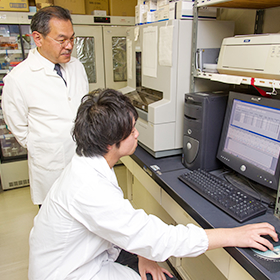

先生の研究の大きな目標は“真理の探求”である。その一方で、ニワトリや魚の研究によって、ワクチンの効果的な投与方法などが分かり、社会に貢献できることもまた、大きな目標となっている。そして、研究の醍醐味は、「人間が考える以上の現象に出合えること」だという。

「私にはニワトリを用いて世界の第一線で仕事をしているという自負があります。そして、私は教育者であり、大学は第一線の研究を通して、創造力や応用力、課題解決能力等を持った人材を育てる場であると考えています」と古澤先生。

こうした信念のもと、先生の研究室では、毎週ブレインストーミングを行ったり、教え子のエジプト人共同研究者の協力によって英語で研究指導を受ける機会を設けるなど、グローバルに活躍できる能力を育む工夫が盛り込まれているという。

「毎年夏には川に出かけて、水中眼鏡で魚を観察する機会を設けます。もぐり方やシュノーケルの使い方も一から指導しますよ。実験動物である魚の飼育にこれが生きてくる。ニワトリの世話も学生たちがやっています」。

古澤先生は、「免疫学に興味のある人を広く受け入れたい」と話す。

「免疫学の研究を用いて、専門の知識だけでなく、課題発見・解決能力や創造力などの社会人基礎力や学士力をしっかり身につけてほしいですね」。 |

|

| |

| 古澤 修一 教授 |

フルサワ シュウイチ

生物機能開発学専攻 分子生命開発学講座 免疫生物学研究室 教授(医学博士)

1979年3月 東邦大学理学部生物学科卒業

1979年4月1日~1984年7月31日 帝京大学 教務職員(医学部)

1981年4月1日~1981年9月30日 ハーバード医科大学 研究助手

1984年8月1日~1985年3月31日 帝京大学 研究助手(医学部)

1985年1月1日~1990年7月31日 帝京大学 助手(医学部)

1985年3月1日~1987年5月1日 ニューヨーク大学医学部病理学教室 主任研究者

1990年8月1日~1992年9月30日 順天堂大学 助手(医学部)

1990年12月1日~1992年9月30日 ニューヨーク大学客員准教授(医学部)

1992年10月1日~1995年3月31日 農林水産省家畜衛生試験場農林水産技官 主任研究官

1995年4月1日~2004年3月31日 広島大学 助教授(生物生産学部)

2004年4月1日~ 広島大学大学院 教授(生物圏科学研究科)

2014年5月30日掲載

|

| |